Dalí imagine et rêve Gala bien avant leur rencontre, durant l’été 1929. C’est pourquoi, lorsqu’à Cadaqués la véritable Gala entre en scène, l’artiste réagit de façon intense et passionnée. Son image restera à jamais imprimée dans la mémoire de Dalí, et dans la nôtre par le truchement de son œuvre.

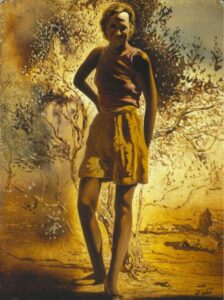

Gala est définie et redéfinie sans cesse sous le regard du peintre. Les premières Gala que Dalí a crée, sont des femmes sophistiquées, sensuelles, provocatrices et avec une corporéité charnelle et bien réelle, comme dans Portrait de Gala (c. 1933). Toutes ces Gala ont ce regard pénétrant, « perceur de murailles », selon Paul Éluard.

Dans le contexte du tournant opéré par Dalí vers une peinture à thématique plus mystique, Gala incarne un nouvel archétype : celui de la Vierge Marie. Dalí transforme Gala en une Madone qui emprunte son inspiration à la Renaissance, évoquant l'image apaisante de l'Immaculée Conception. Ce choix dépasse le simple geste esthétique et revêt une forte charge symbolique : Gala, femme russe divorcée, est sanctifiée et élevée au rang de madone.

Le paysage de Portlligat, paradis personnel de Dalí, se transforme en une scène encadrée de rideaux, évocateurs de théâtralité et d’illusion.

« Portlligat est le lieu des réalisations. C’est l’endroit parfait pour mon travail. Tout s’accorde pour qu’il en soit ainsi : le temps s’écoule plus lentement et chaque heure a sa juste dimension. »

Salvador Dalí

Francisco Valenzuela, « Granada es una ciudad geométrica », Patria, Granada, 07/06/1957.

Dalí a besoin de la force spirituelle de ce lieu. Il sait qu’il ne peut la peindre ailleurs qu’à Portlligat, dans son atelier, près de la mer; un paysage qui apparaît à l’arrière-plan de la composition et devient le décor de la scène. « J’ai besoin de la dimension locale de Portlligat comme Raphaël avait besoin de celle d’Urbino, pour atteindre l’universel par la voie du particulier. »

Salvador Dalí

José María Massip, «Dalí, hoy», Destino, Barcelone, 01/04/1950

Divers objets lévitent dans l’espace, qui évoquent la dématérialisation de la matière et disent la fascination de l’artiste pour la science moderne.

Dans cet univers ordonné selon sa propre logique, Dalí rassemble, au sein d’un seul paysage, toute sa cosmogonie personnelle. « Chacun des objets qui composent mon univers pictural est parvenu désormais à sa plus grande signification ».

Salvador Dalí

«The Madonna of Port-Lligat», Carstairs Gallery, New York, 1950-1951.

Le pain, par exemple, joue encore une fois un rôle majeur dans la composition, dont il devient l’épicentre spirituel et artistique. « Au centre du tableau, en son cœur, dans l’ouverture que l’enfant a dans la poitrine, je peindrai une corbeille avec un pain blanc, qui sera le noyau vital et mystique de ma Madone aérienne, protégée par une arcade, au cœur du paysage qui est le mien.»

Salvador Dalí

Josep Maria Massip, «Dalí, hoy», Destino, Barcelona, 01/04/1950.

Les crustacées et les mollusques, très présents dans l’imaginaire dalinien, sont ici chargés de sens. L’oursin, à la structure géométrique parfaite, est la métaphore du cosmos et de la perfection divine. Selon Dalí, tout artiste devrait d’ailleurs en avoir un à ses côtés lorsqu’il peint.

La Madone est décorée de divers symboles et objets daliniens : un chiffon, un rameau d’olivier, une fleur de jasmin, des roses, un poisson, une olive et un plat en céramique. La plupart de ces éléments figurent dans d’autres œuvres de l’artiste et certains font sans doute référence des traits caractéristiques du monde méditerranéen, voire à Gala elle-même, car Oliveta est l’un des surnoms que Dalí donnait à son épouse.

Dalí a toujours considéré la Renaissance comme l’époque à laquelle, idéalement, il aurait aimé vivre ; une période qui, selon l’artiste, fut celle de la splendeur des moyens d’expression artistiques. Même s’il aurait préféré vivre une époque où rien n’aurait eu besoin d’être sauvé, lui,

comme son nom l’indique, était destiné « à sauver rien de

moins que la peinture du néant de l’art moderne. »

Salvador Dalí

La vida secreta

de Salvador

Dalí (1942).

Selon Dalí, « les artistes modernes n’abordent pas les thèmes religieux parce que leur technique n’est pas à la hauteur de la magnificence de l’art de la Renaissance ».

Salvador Dalí

Peter Hastings, «Surrealist artist designs strange jewellery», The Australian Women’s Weekly, Sydney, 10/02/1951.

La Madone de Portlligat de Dalí fait très clairement référence à la Madone Sixtine de Raphaël. Les deux toiles présentent une composition frontale, pensée comme une véritable scène de théâtre. Des rideaux, encadrent la scène sur laquelle la représentation a lieu. Au centre, telle une révélation, apparaissent Marie et l’Enfant Jésus.

Le motif de l’œuf suspendu au cul-de-four de l’abside, que Dalí considère comme « l’un des plus grands mystères de la peinture de la Renaissance», est une référence explicite à La Conversation sacrée du « divin Piero della Francesca ».

Salvador Dalí

50 secrets magiques, Lausanne, Edita-Denoël, Lausanne, Paris, 1974, p. 145.

The Madonna of Port-Lligat, [catalogue de l’exposition], Carstairs Gallery, New York, 1950-1951.

Si les dimensions de La Madone de Portlligat rappellent les grands retables de Raphaël et de Piero della Francesca, les couleurs utilisées par Dalí — le bleu et le doré — sont aussi des références explicites à la Renaissance.

Au-delà du Dalí surréaliste qui a fasciné le monde, à partir des années 40, il commence une recherche spirituelle pour trouver la foi. « À cette heure, je n’ai pas encore la Foi et je crains de mourir sans Ciel ».

Dalí retourne aux thèmes classiques, désormais nourri des connaissances scientifiques et des expériences des mystiques espagnols qui le fascinent, donnant lieu, à la fin de cette période, à un point d’inflexion dans sa peinture : l’époque mystico-nucléaire.

Salvador Dalí

La Vie secrète de Salvador Dalí (1942)

L’œuvre fait la part belle aux théories de la physique atomique et de la désintégration de l’atome, à la représentation de la légèreté et de la flottabilité La dialectique entre pesanteur et légèreté est fondamentale pour comprendre la composition de cette image. « Tout ce qui pèse ne pèse pas. Tandis que ce qu’il y a de plus léger est retenu par un fil. »

Salvador Dalí

Rafael Santos Torroella, «Con Salvador Dalí, en Portlligat», Correo Literario, Madrid, 01/09/1951.

En 1945, les explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki ébranlent les fondements de l’humanité. Cet événement historique tragique est une révélation pour Dalí. L’atome l’obsède et devient son principal centre d’intérêt artistique et philosophique. Comme il le confie alors à André Parinaud : « Désormais, l’atome était mon sujet de réflexion préféré. »

Salvador Dalí

André Parinaud, Comment on devient Dalí, Robert Laffont, Paris, 1973.

Dès lors, Dalí se lance dans une intense période d’étude. Il se plonge dans des lectures sur la physique nucléaire pour comprendre ces phénomènes qui remettent en question les conceptions traditionnelles de la matière et de la réalité. À partir de la fin des années 40, ses études sur la structure de l’atome influencent directement ses œuvres. On commence à voir apparaître des objets flottant dans l’espace, comme dans Léda Atomique (1947-1949).

Cette représentation visuelle de la discontinuité et de la décomposition de la matière s’accompagne peu à peu de thèmes religieux comme celui de la Crucifixion, dans Le Christ (1951), ou celui de la Vierge à l’Enfant, dans les deux versions de La Madone de Portlligat (1949 et c. 1950).

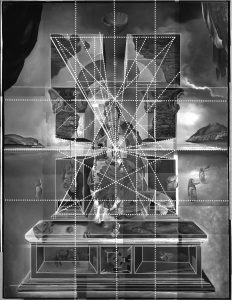

Bien qu’elle paraisse construite autour d’un seul point de fuite, l’œuvre en combine plusieurs, notamment dans le piédestal. On y distingue divers objets, une sphère, un rhinocéros, un buste fondu, qui convergent vers un point de fuite secondaire. Cette pluralité de perspectives engendre une construction artificielle et impossible, produisant un effet onirique et irréel.

Dalí recourt à ce que l’on appelle la « perspective accélérée », une technique qui consiste à modifier l’échelle des images afin de créer une illusion dramatique. Dans La Madone de Portlligat, l’artiste pousse ce procédé encore plus loin : il combine plusieurs points de fuite et accentue la perspective exagérée, générant une illusion visuelle qui transforme la perception de la réalité.